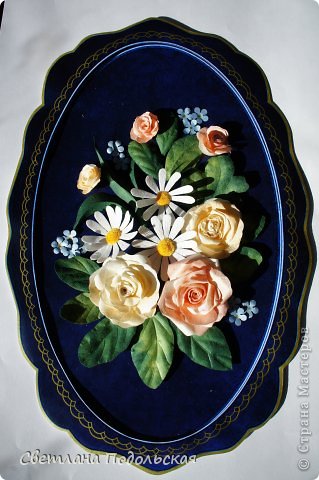

Ко времени возникновения подмосковного промысла подносов в России уже существовало производство металлических подносов. С XVIII века славились расписные лакированные подносы Нижнего Тагила, который удерживал славу ведущего промысла расписных подносов вплоть до 1870-1880-х годов, когда жостовские изделия стали серьезными конкурентами уральским. Зарождение самого жостовского промысла связано с лукутинской лаковой миниатюрой на папье-маше, изготовлявшейся в расположенном неподалеку Федоскино. В 1825 художник-миниатюрист О.Ф. Вишняков, сын владельца московской фабрики по изготовлению металлических расписных подносов, основал в Жостове мастерскую, где создавали подносы с сюжетной и цветочной росписью. В прейскуранте Вишняковых значилось: «Заведение братьев Вишняковых лакированных металлических подносов, сухарниц, поддонов, из папье-маше шкатулок, портсигаров, чайниц, альбомов и проч.…существует с 1825 г.». Первое упоминание об изготовлении Вишняковыми расписных металлических подносов находим в материалах Петербургской выставки Российских мануфактурных изделий 1839 года. В перечне экспонатов, представленных Филиппом Вишняковым, наряду с изделиями из папье-маше перечислены и «выколоченные из жести картины, подносы, вазы, виноградницы, тарелочки... и т. п. - все под лаком с рисунками». Первые из дошедших до нас изделий жостовского промысла датируются 1870-ми годами. Это подносы, выполненные в мастерских О.Ф. Вишнякова, Е.Ф. Беляева и Е.Ф. Цыганова. В последней трети XIX века производство подносов в Жостове достигло расцвета. Немалый вклад в развитие промысла внес сын Ф. Вишнякова - Осип. Принадлежавшие ему в Жостове и соседней деревне Осташково мастерские выпускали большое количество изделий, отличавшихся высоким мастерством живописи. Наиболее художественными и дорогими считались подносы с жанровой живописью: мчащиеся тройки лошадей, крестьянские девушки у околицы, сцены чаепития. Аналогичные композиции исполнялись мастерами на лаковых шкатулках. На выставках подносы Вишняковых признавались лучшими по росписи, по качеству лака и полировки. Секрет успеха заключался в том, что железо покрывали грунтом, многократно лакировали и тщательно полировали как с лицевой, так и с оборотной стороны. В жанровой и цветочной росписи мастера использовали те же приемы, что и в миниатюрной живописи на шкатулках. Оригинальным декоративным приемом в Жостове стал способ украшения подносов коптящим пламенем свечи, который имитировал окраску панциря черепахи и получил местное название «червячок». Два таких подноса в 1880-е годы находились в употреблении в семье Льва Толстого, и сейчас их можно видеть в московской усадьбе-музее в Хамовниках. Есть воспоминания жостовских живописцев XIX века об обучении молодых художников. «Сначала заставляли писать «горизонт» — соединение синего цвета с розовым, потом горки, долины, «земельку», затем легкие пейзажи, составленные из одного-двух домиков, потом разные московские виды».

Но основная особенность манеры жостовской росписи – это свет через цвет. Здесь даже тени – прозрачны. Цель красок – достичь максимального свечения изображения, насытить все максимальной белизной, светоносными струями.