| Автор(ы) | Угроватова Тамара Фёдоровна |

| Возраст | старше 16 лет |

| Учебное заведение | Россия Ростовская область |

| Материалы | Бумага, ткань, клей. |

| Тема работы | 19 мая |

Русская печь

Изба крестьянская сиречь,-

Сарай, и сени, и дрова,

И русская большая печь,

Как символ счастья и добра.

Всё начинается от печки,

В избе она всему глава.

Она накормит и излечит,

И не пусты мои слова.

Гурьбой, собрав всех на лежанке,

Борщом наваристым дыша.…

Накормит старших спозаранку,

Теплом согреет малыша.

Тут, кости грели старики,

Да сказки сказывали внукам,

И ловко эдак, как с руки,-

Довольны, стар и млад друг другом.

По вечерам, когда метели….

Люд занимался ремеслом,

Трудясь, все вместе песни пели.

И в ночь молились перед сном.

Да, молодух, еще любили,

А бабы издревле в Руси,

Неугомонны вечно были….

Детей рожали на печи.

Печь воспевалась в русских песнях,

Слагались сказки и былины.

Всех собирала она вместе,

И на рожденья и кончины.

Всегда была семьи оплотом,

И доброй матушкой слыла,

Тепло дарила и заботу,

Вела на славные дела.

Каким бы ни было местечко,

Меня, друзья, не уличить,

Здесь начиналось всё от печки,

И всё кончалось у печи.

Автор: Виктор Поживин.

Выбрала день русской печи. 19 мая. Как и всегда все работы в одной технике. Накрутила модулей и работа закипела.

Вот такая получилась русская печка.

Русская печка, как мама,

Словно молитву творит.

Печь разжигается рано,

Пламенем жарко горит.

Будто бы грусть листопада,

Слышится песня в трубе.

Легкий дымок, словно ладан,

Благоухает в избе.

Звон колокольный из храма,

Высветил серый восток.

Слышно, как возится мама,

Ставя чугун на шесток.

А на полатях детишки

Нежно, пре нежно сопят.

Ох, уж мне эти мальчишки

Долго ночами не спят.

Сами когда-то гуляли,

Так же и мы по ночам.

К печке под утро бежали -

К теплым ее кирпичам.

Русская печка, родная,

С детства тянусь я к тебе,

Ты, как и мама из рая,

В дедовской греешь избе.

Сила русской печи отразилась в многочисленных пословицах и поговорках: «Хлебом не корми, только с печи не гони»; «Хоть три дня не есть, лишь бы с печи не лезть» ; «Как ни мечи, а лучше на печи».

«Хорошо лежать на печке — ножки в тепленьком местечке».

«На печи и зимой красное лето».

«Придет счастье и с печи сгонит».

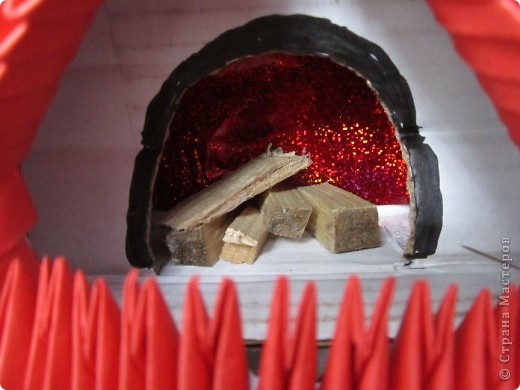

А это внутренности печки поближе. Устье или зев.

Русская печка топится дровами. Они укладываются в открытую топку, и начинают дружно и весело гореть от небольшой лучинки или березовой коры. Конечно же, если они сухие. А влажные, внесенные с мороза дрова, будут оглушительно трещать и бросаться в вас искрами.

Печь топили дровами лиственных пород: поленья располагали так, чтобы они свободно омывались свежим воздухом, а для того, чтобы избавиться от копоти, сверху клали поленья из осины.

Русская печь - не только обогревательный прибор дома, это уникальное явление нашей славянской культуры, яркий символ русского духа.

Тот, кто ни разу в своей жизни не полежал на нагретой русской печи, не почувствовал ее мягко проникающего во все тело тепла, многое потерял. Ему никогда не понять, какую атмосферу в доме создает русская печка, какой она стабилизатор этой самой атмосферы в вашем доме!

Печь так же объединяла семью: зимними вечерами возле неё садились все домочадцы, и кто-нибудь рассказывал сказку или историю, приключившуюся с ним или услышанную от кого-нибудь, пели протяжные крестьянские песни. Одновременно продолжали делать несложные домашние дела: женщины занимались рукоделием, мужчины что-нибудь чинили. Печь нужна была в любом возрасте.

Основное пространство избы занимала печь. В иных избах с русской печью создается впечатление, что сама изба строилась вокруг печи. В большинстве изб печь располагали сразу справа у входа устьем к передней стене, к свету (окнам).

Русские печи всегда ставились на опечке. Это небольшой сруб в три-четыре венца из круглых бревен или плах. Поверх него устраивали горизонтальный накат, который засыпали песком и мазали толстым слоем глины. Эта глина и служила подом печи. В подпечье хранили ухват, кочергу, совок, лопаты. Считалось, что там же живет домовой. А вот мой домовой выбрал местечко потеплее, на верху.

Славянский обряд "перепекания ребёнка": на лопату - да и в печь?

«Страшные» места в народных сказках, когда злыдня Баба Яга пытается посадить на лопату и сунуть в печь Терешечку/Ивашечку, на самом деле – отголосок старинного обряда «перепекания ребенка», который, несмотря на свою древность, был очень живуч и в иных местах сохранялся вплоть до XX века, а то и дольше.

Итак, «перепекание ребенка» – древний обряд. В одних местах к нему прибегали в случае рождения недоношенного, хилого младенца, при наличии рахита («собачьей старости»), атрофии и прочих недугов. В других – отправляли в печь всех подряд новорожденных. Считалось, что если ребенок появился на свет раньше времени, если он слаб или болен, то это значит, что «не дозрел» в материнском чреве. А раз так, то нужно довести его до «нужной кондиции» с тем, чтобы он не только выжил, но и обрел необходимые жизненные силы.

При этом уподобляли рождение ребенка выпечке хлеба, а потому в классическом варианте «перепекания» младенца предварительно обмазывали ржаным (и только ржаным) тестом, оставляя свободными от него только рот и ноздри. Тесто, к слову сказать, тоже было не простое, а на воде, принесенной на рассвете из трех колодцев, желательно – бабкой-знахаркой.

Обмазанное тестом дитятко укладывали на хлебную лопату, привязывали к ней и трижды отправляли на короткое время в теплую (не горячую!) печь, в которой нет огня. В одних местах это поручалось бабушке-повитухе, в других – самой матери, в третьих – самой старой женщине в селении.

Никогда перепекание не проводилось в одиночку и всегда сопровождалось особыми речами. Но если бабушке-повитухе (при которой состояла помощница, чтобы снять ребенка с лопаты), достаточно было побормотать что-нибудь вроде: «Припекись, припекись, собачья старость», то в других случаях предполагался обязательный диалог участниц процесса.

Смысл его заключался не только в произносимых словах-иносказаниях, но и поддерживал ритм, в котором надо было отправлять и возвращать из печи ребенка, чтобы он не задохнулся. Например, если по ритуалу полагалось действовать лопатой матери, то у дверей могла стоять свекровь.

Входя в дом, она спрашивала: «Что ты делаешь»? Невестка отвечала: «Хлеб пеку» и с этими словами двигала лопату в печь. Свекровь говорила: «Ну, пеки, пеки, да не перепеки» и выходила за дверь, а родительница доставала лопату из печи. Аналогичный диалог мог происходить с женщиной, которая, трижды обойдя избу по ходу солнца, вставала под окно и проводила ту же беседу. Кстати, иногда под окном вставала мать, а у печки орудовала знахарка.

Русские печи появились в начале XV века и поначалу не имели дымовых труб, то есть топились «по-черному». Эти печи получили название курных и быстро сделались основным, а для крестьян и единственным средством отопления и приготовления пищи. Название не было случайным – печь действительно курилась – большой огонь в ней нельзя было развести, не рискуя поджечь деревянное подпечье, да и сам дом. Дым заполнял все помещение и выходил наружу через верхний притвор приоткрытых входных дверей. Через порог этих дверей в дом поступал холодный воздух. Так продолжалось почти до середины XV века, когда в стенах стали делать небольшие отверстия для выхода дыма. После топки печи эти отверстия заволакивали – закрывали деревянными заслонками, поэтому вскоре их стали называть волоковыми окнами. Топили печи и «по-серому» – дым выпускали на чердак, откуда газы постепенно уходили через слуховые окна и неплотности кровли.

В 1571 г. был издан приказ «царева и великого князя диаков», запрещающий топить печи в избах «с весны до самой стужи». Готовить пищу, печь хлеб и калачи предписывалось в надворных русских печах.

Жители многих областей России и часть белорусов использовали русскую печь в качестве бани. На под стелили солому или плотную чистую холстину, забирались туда через устье, обрызгивали горячие стенки водой и парились березовым веником, как на банном полке.

В зимнее время на печи спали. В основном это считалось привилегией стариков и детей, но и другие члены семьи не прочь были полежать в тепле - придя с морозца или прихворнув. В запечье, которое обычно находилось около двери, устраивали длинную - в полстены - вешалку и скамью для обуви; носки, шапки, рукавицы забрасывали на печь. Одежда и обувь всегда были сухими и теплыми.

Крестьянская изба являлась не только жильем, но в значительной мере и производственным помещением, - и здесь русская печь также оказывалась неоценимым подспорьем. В ней варили пиво, обжигали легкую керамику (горшки, миски), распаривали ивовые прутья для плетения корзин, прогревали семена и посадочный материал, сушили просо, отбеливали и красили холсты... Русская печь была основой традиционного крестьянского быта. Отсюда нежная привязанность к ней крестьянина и его неприятие других видов печей, отразившееся в поговорках: "Прихоть для бар, а нам нужон жар да пар", "Тоже мне печь - ни лечь, ни спечь", - все они носили у нас название "голландок" да "шведок", пусть и делались русскими мастерами: титула печи крестьянская Россия им так и не присвоила.

Практически все обряды перехода того или иного члена семьи в новый статус включали ритуальное обращение к печи. Так при родах, помогая роженице, открывали все заслонки в печи. В заключение свадебного пира бросали в печь пустой горшок, приговаривая: “Сколько черепья, столько молодых ребят!” В печи, поддавая пар квасом и пивом, проводили обряд очищения невесты перед свадьбой (“невестина баня”).

Между тем, за экзотикой далеко ходить не надо. Наши пра-пра-прадеды превзошли всех по части изобретательности в помывочном деле. Иногда они мылись… прямо в домашней печи!

Места в русской печи достаточно. Отопительная печь занимала не меньше трети избы, и внутрь могли забратьсЧаще всего в печке мыли маленьких детей – очевидно, чтобы не застудить по дороге в баню, которая всегда стояла далеко от избы. Мать забиралась внутрь печи, а ей на деревянной лопате, которой обычно вынимали хлеб, подавали ребенка. Внутри печи уже стояли чугуны с нагретой водой, щелоком (прообраз мыла), целебными травяными отварами. В печке было чисто: золу и углы тщательно выметали. Забирались в печку через зев, а чтобы не запачкаться, место перед зевом («под», а по-современному, плиту) покрывали досками или влажной соломой. На время банных процедур печную заслонку закрывали. Окончив мытье, мать «высаживала» ребенка на лопате, а затем выбиралась и сама. Отсюда, кстати, и пошли сказки про бабу-Ягу, которая одержима идеей изжарить непрошеных гостей в печи.

Мыли в печке и немощных стариков. Помощник забирался внутрь, а старец или старушка с комфортом «въезжали» в печь, лежа на широкой доске. Взрослые обычно мылись по одному. Терлись щелоком, волосы мыли золой либо яйцом. Пару поддавали, брызгая водой на горячие стенки печи, примыкающие к топке.

Известны ещё и такие вот мотивировки: вынув хлеб из ПЕЧИ, нужно бросить туда полено, чтобы хлеб не выводился, «чтобы не зевала ПЕЧЬ», т.е. не было голода в хате. На ночь в ПЕЧЬ клали полено и ставили горшок с водой, чтобы у ПЕЧИ или у огня было что есть и пить.

При приближении градовой тучи выбрасывали на двор хлебную лопату или кочергу либо складывали их крест-накрест, чтобы защитить посевы от града.

Домашний огонь непрерывно поддерживали в ПЕЧИ и сохраняли ночью в виде горячих углей. Их старались не давать в другой дом — вместе с домашним огнем семью могли покинуть достаток и благополучие. При переходе на новое местожительство переносили с собой угли из старого жилища и вместе с тем переманивали домового. Вытирая «живой огонь» во время эпидемий или эпизоотии, тушили все огни в селении и зажигали новые от живого огня.

Когда кто-нибудь уходил из дома, ПЕЧЬ закрывали заслонкой, чтобы ему повезло в пути и его не поминали лихом оставшиеся дома. В Новгородской губернии закрывали ПЕЧЬ, садясь ткать, чтобы хорошо удалась работа.

Через трубу зовут пропавший в лесу скот в надежде, что он вернется обратно. В Страстной четверг хозяйка окликала скотину по именам через печную трубу, а хозяин, стоя на улице, отвечал за животных, чтобы летом они не заблудились в лесу.

Как символический образ русской печки отразился в пословицах и поговорках?

Печь в традиции древних русичей представляла собой своего рода отражение вселенной как триединого мира: небесного, земного и загробного. На печи и спали, в ней и мылись, а кроме того, считали обиталищем домового и местом общения с предками. Она обогревала и кормила, а потому воспринималась как центр дома. Поэтому не случайно выражение «танцевать от печки».

Да и вообще в фольклоре она появляется очень часто, особенно в самой краткой, афористичной его форме – пословицах и поговорках. Например, в календарной теме: в октябре с солнцем распрощайся, ближе к печке подбирайся. Но если названное выражение прозрачно по значению, то были и другие, более замысловатые: в Рождество на крылечке, на Пасху у печки. Связано это с тем, что на Рождество колядовали и гуляли на улице, Пасха же предполагает пир, обильное застолье дома.

Немало метких выражений касается семьи, родни и соседей, т.е. социума. В частности, такое:

- печке скажешь – стена поймет;

- две головни и в поле горят, а одна и в печке тухнет;

- человека узнаешь, когда из семи печек с ним щей похлебаешь.

Кстати, про опытного человека так и говорили: он из семи печей хлебы едал.

Бытовало правило: не обижать запечных существ, потому что там живет домовой и может представать в их обличии. Вот потому-то и была придумана поговорка: за печкой-то и таракан хозяином живет (вариант: друг ты мой сердечный, таракан запечный). О представителях старшего поколения, которые, с одной стороны, близки уже к миру предков и заслуживают уважения и почета детей и внуков, но не способны, как прежде, активно участвовать в хозяйстве, говорили, что на печке и дед – герой.

Того, кто оказался несчастливым в браке, характеризовали так: «До тридцати лет греет жена, после тридцати рюмка вина, а после – и печь не греет». А невесте на свадьбе велели: «Мети, мети, да из избы не выноси, а сгребай под лавку да клади в печь, чтоб дымом вынесло».

Женская тематика вообще достаточно широко представлена в связи с печкой, и это понятно: кто ж возле нее возится, пироги печет да кашу варит! Потому и говорили: бабья дорога – от печи до порога. А еще посмеивались: баба с печи летит, семьдесят семь дум передумает (со страху).

Почему-то о падении с печи в народных выражениях упоминается частенько:

* постился, постился – обессилел, да и с печки скатился (о человеке, который переборщил с этим, доводя себя до самоистязания, и был согнан с почетного места);

* врал – черт с печки упал (о заядлом лгуне);

* в кои-то веки удалось коту с печки спрыгнуть, и то лапки отшиб (о хвастуне, который взялся за дело, но не смог его хорошо выполнить).

Очень колоритно звучит выражение о никчемном человеке: сам на печке, нос в горшечке, а язык на речке.

О слабом и безвольном отзывались: всем бит, и о печку бит, разве только печкой не бит.

Над взявшимся не за свое дело, подшучивали: Петр в печке пек печенье, да перепек всю выпечку.

А молодежь наставляли: хочешь есть калачи – не сиди на печи (или так: Бог не пошлёт калачи, если лежать на печи).

Многие из нынешних детей видят печку только на картинках, но почет ей все равно передается из поколения в поколение. Воздадим и мы славу матушке-кормилице!

Автор статьи: Валентина Пономарева

Как отпраздновать этот день?

Я сама уроженка Кировской области. Родилась в деревне, в деревянном доме, посреди которой стояла русская печь. И я на себе испытала, как это приятно лежать на полати, в тепле и смотреть сверху как мама или бабушка колдуют возле печи. А какие бабушка пекла блины в русской печке! Пальчики оближешь.

Первым делом я бы оформила комнату в стиле русской избы. Нарисовать на стене русскую печь, посреди избы поставить стол, деревянные лавки. На стол водрузить каравай с самоваром (из моей коллекции) и другие предметы старины. Рассказать присутствующим про печь, о её назначении. Так же про ухват, кочергу, чугунки и другие предметы старины. Можно приготовить стихи, частушки, пословицы, песни, распечатать и всем вместе это произвести. А сколько можно придумать различных игр с этой утварью? В завершение можно устроить чаепитие из русского самовара с пирогами.

В интернете нашла сценарий праздника, если кого-то заинтересует:http://festival.1september.ru/articles/604249/

podjem-tal.ru

podjem-tal.ru